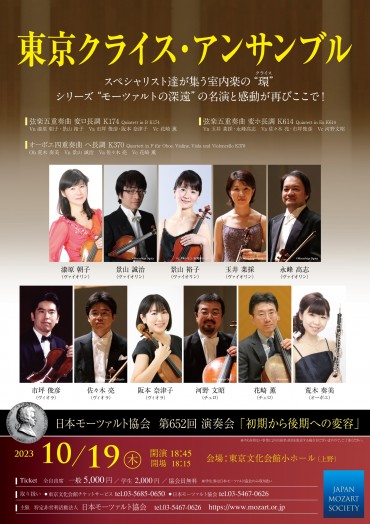

2023年第652回例会(2023/10/19)

演奏会概要

時 間

2023年10月19日(木) 18:15開場/18:45開演会 場

東京文化会館小ホール例会チケット

前売券・当日券:全自由席 5,000円

(学生2,000円)

※前売券:販売終了

※当日券:17時45分から販売(学生券あり)

東京クライス・アンサンブル

漆原朝子 Asako Urushihara (ヴァイオリン)

景山誠治 Seiji Kageyama (ヴァイオリン)

景山裕子 Yuko Kageyama (ヴァイオリン)

玉井菜採 Natsumi Tamai (ヴァイオリン)

永峰高志 Takashi Nagamine (ヴァイオリン)

市坪俊彦 Toshihiko Ichitsubo (ヴィオラ)

阪本奈津子 Natsuko Sakamoto (ヴィオラ)*

佐々木亮 Ryo Sasaki (ヴィオラ)

河野文昭 Fumiaki Kono (チェロ)

花崎 薫 Kaoru Hanazaki(チェロ)

荒木奏美 Kanami Araki (オーボエ)

【出演者変更のお知らせ】*

当初出演を予定しておりました菅沼準二(ヴィオラ)は、諸般の事情により出演できなくなりました。代わりまして阪本奈津子(ヴィオラ)が出演いたします。なお、この変更に伴う払い戻しはございません。何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

PROGRAMM

《初期から後期への変容》

▶弦楽五重奏曲 変ロ長調 K174

Quintett in B K174

Vn:漆原朝子/景山裕子 Va:市坪俊彦/阪本奈津子* Vc:花崎 薫

▶オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K370

Quartett in F für Oboe, Violine, Viola und Violoncello K370

Ob:荒木奏美 Vn:景山誠治 Va:佐々木 亮 Vc:花崎 薫

▶弦楽五重奏曲 変ホ長調 K614

Quintett in Es K614

Vn:玉井菜採/永峰高志 Va:佐々木 亮/市坪俊彦 Vc:河野文昭

出演者からのメッセージ

モーツァルトのケッヘル番号の数をはるかに超える第652回例会に出演できることは私たち東京クライス・アンサンブルメンバー一同にとって大きな喜びであり、誇りでもあります。

貴協会の例会に私たちが呼んでいただくのは今回で3回目です。最初は13年前の3月の第517回例会、2回目は11年前の9月の第541回例会でした。第517回例会では今回と同じく弦楽五重奏曲を3曲演奏いたしました。

東京クライス・アンサンブルは2017年からの2年間、計5回の定期演奏会でモーツァルト・シリーズを開催し、今回演奏する弦楽五重奏曲K174とオーボエ四重奏曲も取り上げています。

日本モーツァルト協会の益々のご発展を心からお祈りいたします。

東京クライス・アンサンブル 一同

東京クライス・アンサンブル

クライス(Kreis)は、ドイツ語で「環」を意味します。室内楽を愛する仲間の「環」、室内楽が結ぶ演奏者と聴衆の「環」、そして音楽 がもたらす永遠の「環」…。 2008 年から Hakuju Hall との共催で年間 2 回のコンサートを開催。 これまで、「ブラームス室内楽全 17 作品シリーズ ―永遠 のブラームス―」、次いでドヴォルザーク、モーツァルトなど作曲家に焦 点を当てたシリーズ、また、メンバーが交代でプロデューサーを務めるプロデューサー・シリーズなどの企画で好評を博している。 日本を代表する室内楽の名手たち 18 名を擁し、ピアノ三重奏から弦楽四重奏、ピアノ四重奏、弦楽五重奏、ピアノ五重奏、弦楽 六重奏、そしてベートヴェン:七重奏曲、シューベルト:八重奏曲など管楽器の加わった作品まで、室内楽のほとんどすべての編成 が可能な、空前絶後のグループ。 これらの活動や演奏会評が「音楽の友」「ストリング」「モーストリークラシック」などの音楽誌、「朝日新聞」「日本経済新聞」など新 聞紙上でも取り上げられるなど、そのユニークな活動は大きな注目を集めている。 「音楽の友」(2010 年 1 月号)では「個々のプレーヤーの自発的、あるいは拮抗したアンサンブルが曲の真価を究明していく。同団 の力量と目的意識の高さ、そして新たなる可能性をまざまざと見せつけられた演奏会だった。(齋藤弘美氏)」と評された。 2010 年 3 月には日本モーツァルト協会例会に出演、初めて定期演奏会以外での公演が実現。2023 年には第 30 回公演を迎えた。

漆原朝子(ヴァイオリン)

東京藝術大学付属高等学校在学中に日本国際音楽コンクールにおいて最年少優勝。ジュリアード音楽院卒業。88年N響定期公演デビュー、ニューヨークでリサイタル・デビューし絶賛を博す。その後はマールボロ音楽祭でR・ゼルキンに指名されて共演したほか、ザルツブルク音楽祭などにも登場し、内外のオーケストラとの共演も数多い。2003年以後 シューマンとブラームスのヴァイオリンソナタ全曲ライヴCDを相次いでリリースして極めて高い評価を得る。ベリー・スナイダー、ロータス・カルテットと共に『シューベルト:ヴァイオリン作品全集』をレコーディング。B.スナイダーとは20年以上にわたってデュオを組んでおり、オール・シューベルト、生誕200周年記念 シューマン・プログラムなどテーマ性をもったリサイタルツアーを行う。またエルガー:ヴァイオリン協奏曲のジョセフ・ウォルフ指揮=兵庫県立芸術文化センター管弦楽団とのライブCDが絶賛されている。姉 漆原啓子との共演で、平成26年度文化庁芸術祭レコード部門優秀賞受賞。現在、東京藝術大学教授、大阪音楽大学特任教授。

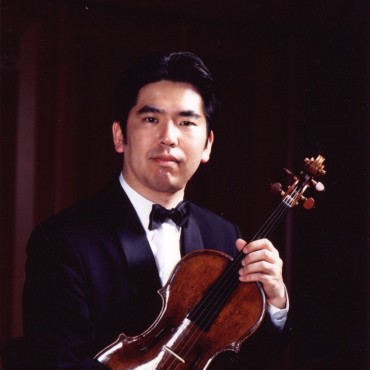

景山誠治(ヴァイオリン)

東京藝術大学首席卒業。高校在学中に日本音楽コンクール入賞、松下賞受賞。1980年霧島国際音楽祭賞受賞、民音室内楽コンクール第2位、斉藤秀雄賞受賞。81年ヴィエニャフスキ国際コンクール入賞。84年ロン=ティボー国際コンクール最高位受賞とともに3つの特別賞を獲得し、以来ヨーロッパ各地で活躍。89年シャウシュピールハウス(ベルリン)でのリサイタルは絶賛され、ワイマール、アイゼナハなど8都市のオーケストラと共演。92年ベルリン・コーミッシュオパーオーケストラにソリストとして招聘され、ミュンヘン、ライプツィヒにてリサイタルを行った。95年国際交流基金の派遣により中南米諸国にてリサイタル、またベネズエラ国立シモンボリバルオーケストラと共演。桐朋学園大学教授、アクロス福岡ヴァイオリンセミナー講師として後進の指導にあたっている。

©Masashige Ogata

景山裕子(ヴァイオリン)

桐朋学園大学音楽学部卒業、同研究科修了。1990年第2回宝塚ベガ音楽コンクール室内楽部門第1位、特別賞受賞。91年国際交流基金の派遣により中南米各地にて演奏。92年読売新人演奏会出演。シエナ・キジアーナ音楽院サマーセミナーにて、ディプロマ名誉賞受賞。93年第1回大阪国際室内楽コンクール第3位。98年度村松賞受賞。これまでに、新日鐵コンサート「プロミシングアーティストシリーズ」、ソニー芸術文化振興財団主催「今日の演奏家」などに出演。2010年より信州クロイツェル音楽村主宰。紀尾井ホール室内管弦楽団メンバー、桐朋学園大学非常勤講師。

©ヒダキトモコ/紀尾井ホール

玉井菜採(ヴァイオリン)

桐朋学園大学在学中に、プラハの春国際コンクールヴァイオリン部門に優勝。卒業後、アムステルダム・スヴェーリンク音楽院でヘルマン・クレバース、ミュンヘン音楽大学マイスタークラスにてアナ・チュマチェンコ師事。この間、J・S・バッハ国際コンクール最高位をはじめ、エリザベート王妃国際コンクール、シベリウス国際コンクールなど、数々のコンクールに優勝、入賞している。平成14年度文化庁芸術祭新人賞、平成20年度には京都府文化賞奨励賞を受賞。ソロ、室内楽の分野で、活発な演奏活動を展開している。紀尾井ホール室内管弦楽団コンサートマスター、アンサンブルofトウキョウ・ソロヴァイオリニスト。東京藝術大学教授。

©Masashige Ogata

永峰高志(ヴァイオリン)

東京藝術大学を卒業。同年NHK交響楽団に入団する。第一ヴァイオリン次席奏者、第二ヴァイオリン首席奏者として活躍する。2012年同団への貢献が認められ第32回有馬賞を受賞する。2015年同団を退団。オーケストラ以外の活動も、ソリストとしてオーケストラとの共演、室内楽の分野では、ウォルフガング・サヴァリッシュ、ペーター・シュミードル、ヴェンツェル・フックスの各氏との共演、TV、FM公開放送への数多くの出演、アマチュアオーケストラの指導等、様々な分野に於いて積極的に取り組んでいる。東京藝術大学、洗足学園音楽大学、国立音楽大学、において後進の指導にもあたる。その指導はヴァイオリン奏法だけにとどまらず、オーケストラスタディ、オーケストラ奏法にまで及び、門下からはミュンヘンフィルハーモニー、NHK交響楽団をはじめ国内外のオーケストラのオーディションに数多くの合格者を輩出している。2010年久慈市文化会館の芸術監督に就任し数多くの企画をプロデュースし、成功をおさめている。また、八戸イカール国際音楽祭、同ミュージックキャンプのディレクターを務めている。使用楽器は国立音楽大学より貸与されているストラディバリウス1723年製ヨアヒム。

©Masashige Ogata

市坪俊彦(ヴィオラ)

東京藝術大学附属高校、同大学を経て、1992年同大学大学院を修了。藝大内にて安宅賞を受賞、藝大フィルとバルトークのヴィオラ協奏曲を共演し、注目される。現在、澤クヮルテット、紀尾井ホール室内管弦楽団のメンバーを務めており、アマデウス弦楽四重奏団のメンバー、ライナー・ホーネック(ヴァイオリン)、ペーター・レーゼル(ピアノ)をはじめ、世界的アーティストとの共演を重ねるなど活発な演奏活動を行っている。また、クープラ国際音楽祭等イタリア各地の講習会や、今井信子氏主宰の「ヴィオラ塾」に講師として招かれるなど、後進の育成にも積極的に取り組んでいる。東京藝術大学教授、沖縄県立芸術大学非常勤講師。

阪本奈津子(ヴィオラ)*

東京藝術大学附属音楽高等学校、大学を経て修士課程修了。その後ウィーン国立音楽大学で研鑽を積む。在学中クァルテット・アルモニコを結成。苅田智子、梅原ひまり、沼田園子、澤和樹、菅沼準二、岡山潔、ヨハネス・マイスル(アルティス・カルテット)の各氏に師事。第4回シューベルト&現代音楽国際コンクールにおいて優勝、第8回ロンドン国際弦楽四重奏コンクール第2位等多数受賞。東京オペラシティB→Cシリーズ、トッパンホールエスポワールシリーズ、海外ではエクサン.プロヴァンス音楽祭(フランス)、ハイドンフェスティヴァル(オーストリア)などに出演。クァルテット・アルモニコ、リマト室内合奏団メンバー、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師。

佐々木 亮(ヴィオラ)

東京藝大附属音楽高校を経て東京藝術大学卒業。1991年、現音室内楽コンクール第1位、朝日現音賞受賞。92年、東京国際室内楽コンクール(民音)第2位、ルフトハンザ賞受賞。藝大在学中、安宅賞受賞、藝大オーケストラと共演。同校卒業後、ニューヨーク、ジュリアード音楽院に奨学生として入学。アスペン音楽祭、マルボロ音楽祭に参加。卒業後、ソロ、室内楽奏者として全米各地にて活動。これまでに内田光子、ヒラリー・ハーン、ナージャサレルノ・ソネンバーグ、リン・ハレル等と共演し、好評を博す。これまでに掛谷洋三、澤 和樹、田中千香士、故ドロシー・ディレイ、川崎雅夫の各氏に師事。室内楽を兎束俊之、F.ガリミア、J.ラタイナーの各氏に師事。CDはEMI/Angelよりチャイコフスキー弦楽六重奏、ブラームス弦楽六重奏をリリース。04年5月NHK交響楽団入団、08年1月より首席奏者。アポロ弦楽四重奏団、室内オーケストラ「アルクス」、2008年から2014年まで岡山潔弦楽四重奏団メンバー。桐朋学園大学、洗足学園大学にて後進の指導に当たっている。

©Masashige Ogata

河野文昭(チェロ)

京都市立芸術大学卒業。文化庁在外派遣研修員としてロスアンジェルスで、その後ウィーン国立音楽学校にて研鑽を重ねる。黒沼俊夫、G.ライトー、A.ナヴァラの各氏に師事。1983年帰国後、独奏者として各地でリサイタルを重ねる他、室内楽奏者としても活発に活動する。現在アンサンブルofトウキョウ、クィンテット WAM、キョウト、静岡音楽館(AOI)レジデンス・クヮルテットのメンバーとして国内外に幅広く演奏活動を行っている。また93年~2003年、ゆふいん音楽祭音楽監督の他、各地の音楽祭、講習会の講師として参加。81年第50回日本音楽コンクールチェロ部門第1位、90年京都音楽賞、92年大阪府文化祭賞、04年京都府文化賞功労賞、17年京都市文化功労者賞等、受賞多数。現在、東京藝術大学教授。

©Masashige Ogata

花崎 薫(チェロ)

東京藝術大学在学中、ドイツ学術交流会給費留学生としてベルリン芸術大学に2年間留学。同大学卒業後、東京藝術大学に復学し卒業。東京藝術大学在学中に安宅賞を受賞。1981年、第50回日本音楽コンクール、チェロ部門第3位入賞。1986年、文化庁在外研修員としてドイツ、カールスルーエ音楽大学にて研修を積む。1989年、エルデーディ弦楽四重奏団を結成、ドイツ、フランス公演を行うなど意欲的に活動している。長年にわたり、新日本フィルハーモニー交響楽団の首席チェロ奏者として、歴代の指揮者のもとで、オーケストラを支えた。ソリストとしても、R・シュトラウスの「ドン・キホーテ」などで同交響楽団とたびたび共演。現代音楽のアンサンブル、東京シンフォニエッタのメンバーとしても活躍し、2007年、同シンフォニエッタの定期公演でリゲティのチェロ協奏曲を演奏して高い評価を得た。現在、愛知県立芸術大学音楽学部教授、大阪フィルハーモニー交響楽団客演首席奏者。2011年6月、所属する東京シンフォニエッタがサントリー芸術財団の佐治敬三賞を受賞。2013年、ベートーヴェンのチェロとピアノのための全作品のCDを発売。

©Narisawa

荒木奏美(オーボエ)

東京藝術大学在学中の2015年(21歳)から2023年3月まで東京交響楽団の首席オーボエ奏者。国内の数々のコンクールで入賞を重ね、第11回国際オーボエコンクール・軽井沢では日本そしてアジア勢で史上初となる第1位(大賀賞)、併せて聴衆賞を受賞した。第27回出光音楽賞受賞。新進気鋭のアンサンブル集団”Ensemble FOVE”、反田恭平率いる”Japan National Orchestra”コアメンバー。ソリストとしては東京交響楽団、東京都交響楽団などと協演。デビューリサイタルを東京・春・音楽祭で行い、オペラシティB→Cシリーズや各音楽祭への参加、新作の初演など現代音楽の公演など、各地でソロ、室内楽と幅広く活動を展開している。オーボエの巨匠との共演も多く、ハインツ・ホリガーに演奏を認められオーボエトリオで日本ツアー公演に出演する他、モーリス・ブルグ、シェレンベルガー両氏と共演。メディア「題名のない音楽会」「リサイタル・ノヴァ」「エンター・ザ・ミュージック」出演。茨城県出身、東海村を愛する研究所研究員(PR大使)。東京藝術大学を首席卒業、その後同院修士課程修了。

アクセス

チケット取り扱い

東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650

日本モーツァルト協会 03-5467-0626(平日)

注意事項

※ マスクの着用は個人のご判断に委ねます。

※ フラボー等の声援をされる際は、マスクの着用をお願いいたします。

※ 感染予防のため、手洗いや指先のアルコール消毒にご協力ください。

※ やむを得ない事情により出演者・プログラムを変更する場合がございます。ご了承ください。

※ 10歳未満の方の入場はご遠慮ください。

※ 会場での無断撮影、録音は固くお断りいたします。